regenauer.blog

Das Technate

Die bedeutendste Organisation unserer Zeit verfügt weder über Mittel noch Personal. Selbst für ein Update der eigenen Webseite scheint Geld zu fehlen. Trotzdem hat sie mehr Einfluss als UN, WEF, GAVI oder die Philanthropie-Vehikel der Rockefellers. Denn ihre Konzepte sind integraler Bestandteil jedes Projekts, jeder Agenda, jeder technischen, ökonomischen, sozialen und legislativen Entwicklung unserer Zeit.

Mein Beitrag für die vierte GEGENDRUCK, die - neben der am 15. Juli erschienenen Nummer 5 - weiterhin unter www.gegendruck.eu bestellt werden kann.

Tom-Oliver Regenauer | 28.07.2025

Der Name des wohl einflussreichsten Mannes dieser Tage ist Howard Scott. Der Umstand, dass er bereits am 1. Januar 1970 das Zeitliche segnete, tut diesem Umstand keinen Abbruch. Denn Einfluss auf die Gegenwart nimmt nicht die Person selbst, sondern ihr Nachlass. Ihre Ideen. Die sind zwar mittlerweile gut 100 Jahre alt, lassen sich aber erst jetzt – dank Automatisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz – in der Gänze ihrer Tragweite realisieren. Denn ohne adäquate Rechenleistung, Speicherkapazität, Datenbanken, Zentralisierung und Echtzeitkonnektivität blieben seine Ansätze reine Fiktion. Nun, da all diese Voraussetzungen erfüllt sind, sehen wir uns allerdings mit dem konfrontiert, was Scott als postulierten Idealzustand einer progressiven Gesellschaft bewarb: Technokratie.

Ein Herrschaftsmodell, in dem nicht mehr gewählte Repräsentanten, sondern ernannte Experten Entscheidungen treffen. »Im Namen des Volkes« ist passé. Wenn es überhaupt jemals so war. Technokratie ist ein Wirtschaftssystem, in dem Maschinen definieren, was richtig oder falsch ist. Kalkulationen, Algorithmen, Stochastik und Risikobewertungen lassen keinen Raum für Empathie und Interpretation. Im Vordergrund stehen Zahlen, nicht der Wählerwille. Wenig verwunderlich also, dass selbst Mainstream-Publikationen wie der New Yorker erklären, dass die Technokratie ein »quasi-faschistisches« Konzept darstellt.

Entstanden ist es an der US-Ostküste während der Großen Depression. Zu einer Zeit, die Menschen veranlasste, nach Alternativen zum Kapitalismus zu suchen. Nicht umsonst bedient sich auch Aldous Huxleys 1932 erschienener Klassiker »Schöne neue Welt« an den Kernelementen des technokratischen Konzepts, wenn er die »negative Utopie« künftiger Herrschafts-, Sozial- und Wirtschaftsstrukturen beschreibt.

Dabei muss man den Initiatoren der Technokratie-Bewegung aber zugestehen, mit einer unterstützenswerten Grundüberzeugung angetreten zu sein. Denn als 1919 in New York die »Technical Alliance« als Vorläufergruppierung entstand, ging es den Gründern zunächst einmal um die Vermeidung industrieller Überproduktion. Sie misstrauten Banken, Industrie und Regierung und waren überzeugt, dass eine bedarfsgerechte Verwaltung der Ressourcen zu mehr individueller Freiheit und Wohlstand führe. Dieser Verwaltungsaufwand dürfe folglich nicht mehr korrumpierbaren Kräften in Staat und Wirtschaft überlassen werden, sondern müsse in die Verantwortung von rational denkenden Experten, beziehungsweise Maschinen übergehen, sobald dies technisch machbar sei.

Im Zuge dieser Restrukturierung müsse sich das Wirtschaftssystem auch von der Prämisse lösen, dass der Preis eines Produkts – beziehungsweise Angebot und Nachfrage – die ausschlaggebende Steuergröße sei. Denn die Technokraten planten, den Wert einer Ware über ihren individuellen Energieverbrauch festzulegen. Dementsprechend müsse man für ein Hemd nicht mehr mit Dollar bezahlen, sondern mit einer errechneten Anzahl von Energiezertifikaten, deren Summe sich am Energieaufwand des Herstellprozesses orientiert. Diese von Experten oder Maschinen auf Basis von Verbrauchsprognosen generierten und emittierten Energiezertifikate sollten mit einem Verfallsdatum ausgestattet sein. Sparen, beziehungsweise die Akkumulation von Reichtümern, sollte damit unterbunden, der Wirtschaftskreislauf angeregt und Wohlstand gleichmäßiger verteilt werden.

Wer sich bei solchen Ausführungen an die Planwirtschaft sozialistischer Staaten erinnert fühlt, liegt nicht ganz falsch. Denn auch Wohnungen, Fahrzeuge, Produktionsmittel oder Gebrauchsgüter sollten dem Willen der Technokraten nach zentral geplant und verteilt werden. Was mit der Vermeidung von Überproduktion, dem Grundgedanken eines fairen Verteilungsschlüssels, einer Vision von Wohlstand für alle beginnt, endet eben nicht selten in totalitären Strukturen.

Genau diese Tendenzen zeigten sich bereits in den 1930er Jahren – als aus der losen Allianz ambitionierter Ingenieure die bis heute bestehende »Technocracy Incorporated« hervorging. Unter Leitung des zwielichtigen Howard Scott wuchs die Bewegung massiv an und sorgte landesweit für Aufsehen. Auf dem Höhepunkt hatte sie an der US-Ostküste über eine halbe Million aktive Mitglieder, Ortsgruppen im ganzen Land, Ableger in Kanada und gab ein eigenes Magazin namens The Technocrat heraus.

So dauerte es nicht lange, bis Industrielle wie die Rockefellers Gefallen an den Ideen der Technokraten fanden. Denn Zentralismus und Totalitarismus beleben des Geschäft, wenn man Monopole besetzt. Monopole, die einem erlauben, technologische Entwicklungen, und damit sozioökonomische Verhältnisse, über Dekaden hinweg zum eigenen Vorteil zu gestalten. Und genau dafür sorgten die Rockefellers mit der Gründung einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Bildungseinrichtungen.

»Seit mehr als einem Jahrhundert nutzen ideologische Extremisten an beiden Enden des politischen Spektrums gut dokumentierte Vorfälle (…), um die Familie Rockefeller wegen des übermäßigen Einflusses anzugreifen, den wir ihrer Meinung nach auf die amerikanischen politischen und wirtschaftlichen Institutionen ausüben. Manche glauben sogar, wir seien Teil einer geheimen Verschwörung, die gegen die Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet und bezeichnen meine Familie und mich als Internationalisten, als Verschwörer mit anderen auf der ganzen Welt, um eine stärker integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur aufzubauen – eine Welt, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann bekenne ich mich schuldig und bin stolz darauf.« (D. Rockefeller, Memoirs, 2002)

David Rockefeller machte wahrlich kein Geheimnis aus seinen Ambitionen. Nachdem der philanthropische Dunstkreis seines Vaters John D. Rockefeller Jr. mittels »Yale in China« ab 1919 dafür gesorgt hatte, Mao Zedong zu einem politischen Schwergewicht zu machen, nutzte David Rockefeller 50 Jahre später seinen Protegé Henry Kissinger, um Richard Nixon zu Chinas »Öffnung gen Westen« zu bewegen.

»Man ist sofort beeindruckt von dem Gefühl nationaler Harmonie. (…) Was auch immer der Preis der chinesischen Revolution war, sie war offensichtlich erfolgreich (…) bei der Förderung einer hohen Moral und eines gemeinschaftlichen Ziels. Der allgemeine soziale und wirtschaftliche Fortschritt ist nicht weniger beeindruckend. (…) Die enormen sozialen Fortschritte Chinas haben stark von der Einheitlichkeit von Ideologie und Ziel profitiert. (…) Das soziale Experiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Geschichte.« (D. Rockefeller, New York Times, 1973)

Kaum war die Öffnung gen Westen in trockenen Tüchern, begannen Rockefeller und Co., Technologie- und Forschungsstandorte in China aufzubauen. Für ausreichend Liquidität sorgte unter anderem die Aufhebung der Goldpreisbindung des US-Dollars, der sogenannte Nixon-Schock, von dem vor allem Rockefellers Chase Manhattan Bank profitierte. Möglich machte dies erneut der direkte Draht zum amtierenden US-Präsidenten. Damit waren die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um China zum Testgelände umzufunktionieren. Für die erste technokratisch organisierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Welt. Dieser Feldversuch darf in Anbetracht des Status quo als abgeschlossen und – wie David Rockefeller es formulierte – leider auch als »einer der wichtigsten und erfolgreichsten in der Geschichte« bezeichnet werden. Denn dank China wissen die transgenerational operierenden Herrschaftseliten nun, dass Technokratie funktioniert.

Weitere Hintergründe zur Geschichte der Technokratiebewegung und ihrer Erschließung Chinas finden sich in meinen Beiträgen »Mao, Yale und die Hegemonie« vom 21. Januar 2022 und »Ideologie der Zeitenwende« vom 5. Juni 2022. Zusätzlichen Kontext liefert mein Interview mit dem amtierenden Präsidenten der Technocracy Inc., Justin Lazarra, sowie der mittlerweile pensionierten Archivarin von Howard Scott, Charmie Gilcrease, das am 16. Januar 2023 aufgezeichnet wurde. Dieses durchweg konstruktive Gespräch kam zustande, nachdem ich entdeckte, dass die Technocracy Inc. meinen vorgängig erwähnten, äußerst kritischen Artikel zu Geschichte und Zielen der Bewegung auf der hauseigenen Webseite publiziert hatte.

Während die Technocracy Inc. heutzutage als ehrenamtlich betreutes Archiv für die Arbeiten von Howard Scott fungiert und wohlmeinenden Zeitgenossen wie Justin Lazarra ganz sicher kein Vorwurf dafür zu machen ist, dass sie – wie wir alle – bestrebt sind, Lösungen für eine lebenswertere Zukunft zu suchen, steht die von den Herrschaftseliten adaptierte und orchestrierte Variante postmoderner Technokratie kurz davor, sich des Planeten zu bemächtigen.

Ob »Vierte Industrielle Revolution«, »biodigitale Konvergenz« oder »Zeitalter der Künstlichen Intelligenz«, all diese Labels stehen für ein und dasselbe: Technokratie 2.0 – China auf Steroiden. Die im Rahmen der Corona-Krise implementierte Biosicherheitsdoktrin markierte den operativen Startschuss, das in deren Windschatten ausgerollte QR-Code-Dystopia die Sozialisationsphase, eID und elektronischer Zahlungsverkehr setzen den infrastrukturellen Schlussstein. Der Westen wurde im Verlauf der zurückliegenden fünf Jahre sukzessiv darauf vorbereitet, ein technokratisches Herrschaftsmodell nach chinesischem Vorbild zu akzeptieren. Inklusive Sozialkreditsystem.

Das Testgelände für den europäischen Rollout dieses Modells heißt Ukraine. Dort nutzte der digital-finanzielle Komplex des Wertewestens das Getöse des militärischen Fleischwolfs, um die benötigte Infrastruktur fertigzustellen. Für die »digitale Demokratie« von morgen.

»Dazu hat die Ukraine schon 2020 Diia lanciert, eine staatliche Smartphone-App mit Web-Portal und unter Markenregistrierung der ukrainischen e-Governance, dem Ministerium für digitale Transformation unter Leitung des kontrovers agierenden WEF-Mitglieds Mykhailo Fedorov, der am 14. Juli 2022 prognostizierte: »Die Ukraine 2030 – das freieste und digitalste Land der Welt. Ohne Bürokratie, aber mit starker Tech-Industrie. Bargeldlos und papierlos. Das ist die Zukunft, die wir bauen«. Die neue Ukraine. Ukraine 2.0 – oder besser »Ukraine 4IR« – als Akronym für »Fourth Industrial Revolution«. Die Amerikaner lieben Abkürzungen. Und den Slogan »Build back better«. Jetzt nutzt ihn BlackRock in Kiew. Bei der Entwicklung der Diia-App halfen nicht nur US-Tech-Giganten. Auch CIA-Frontorganisationen wie USAID waren gemäß hauseigener Pressemitteilung von Anfang an in die Entwicklung involviert. Mit der klaren Ansage, die Social-Scoring-Applikation, die unter dem Mission-Statement »Der Staat in einem Smartphone« angepriesen wird, zeitnah in andere Länder exportieren zu wollen. Estland und Polen legen schon los.« (T. Regenauer, Ukraine 4IR, 27.05.2023)

So ist es sicher kein Zufall, sondern Teil der hoheitlichen Marketingstrategie, dass die ukrainische E-Government-Applikation Ende 2023 den UX Design Award für die ansprechende Gestaltung ihrer Nutzeroberfläche gewann, MSNBC diese Entwicklung in den höchsten Tönen lobt und 2025 an allen Fronten zum Jahr der KI erklärt wird. Auch die neue US-Regierung unter Donald Trump macht keinen Hehl daraus, wohin die Reise geht. Kaum war die Amtseinführung über die Bühne gebracht, verkündete »The Donald« im Beisein von Sam Altman, CEO von OpenAI, 500 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung künstlicher Intelligenz investieren zu wollen, um den Vereinigten Staaten »Dominanz« auf diesem Gebiet zu sichern.

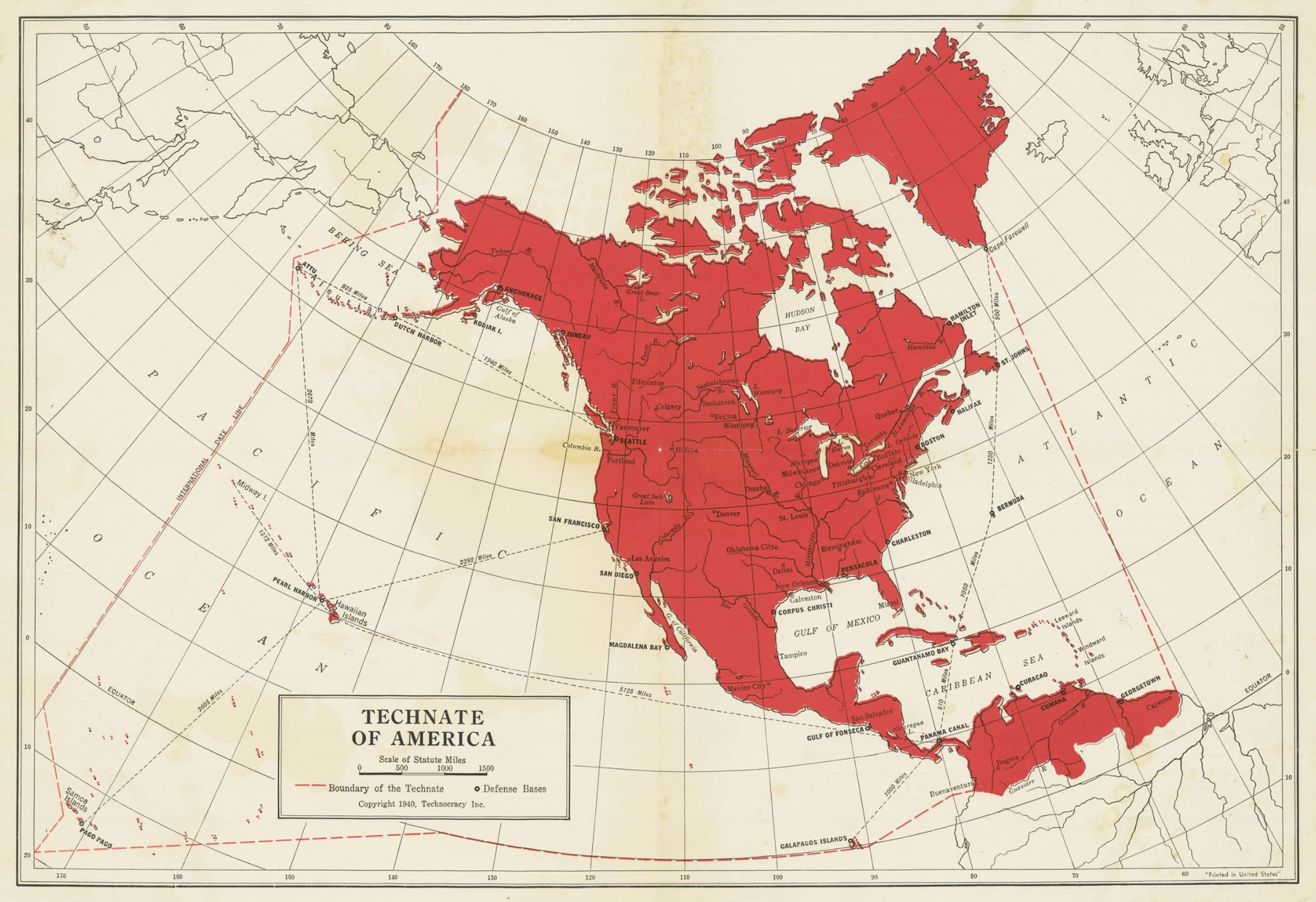

Noch vielsagender: Die bis vor kurzer Zeit als Verschwörungstheorie böser Globalisten verfemte »Nordamerikanische Union« erlebt ein fulminantes Comeback. Imperialismus ist wieder cool. Vielleicht, weil besagte Union ziemlich genau den Einflussbereich des von Howard Scotts bereits in den 1930ern definierten »Technate America« umfasst. Sprich, das für optimale Ressourcenplanung und -ausbeute einzuhegende Gebiet einer von den USA dominierten Technokratie. Eine zweite EU sozusagen. Dementsprechend sollen Grönland, Kanada und der Panama-Kanal endlich offiziell den Vereinigten Staaten zugeschrieben werden. Und den Golf von Mexiko nennt man aufgrund eines Präsidialdekrets ab sofort einfach Golf von Amerika, damit auch dort künftig Klarheit in Sachen Entscheidungsgewalt herrscht. Fehlen nur noch ein paar Flecken Südamerikas und der Karibik. Dann ist Scotts »negative Utopie« Realität.

Und das nicht nur in Bezug auf territoriale Verhältnisse. Denn mit dem elektronischen Ausweis (eID), digitalem Geld (Private Bank Digital Currency, PBDC), der elektronischen Patientenakte, Zwei-Faktor-Authentifizierung, KYC (Know Your Customer) und lückenloser Überwachung via Smartphone, Biometrie, Telemetrie und Kameras ist auch die Infrastruktur für Technokratie 2.0 längst einsatzbereit. Die Schlinge um das leblose Bündel persönlicher Freiheiten, die dem Normalbürger noch geblieben sind, zieht sich immer enger zu.

Ohne hier erneut detailliert auf die Umtriebe, Verstrickungen oder Ziele der Technokraten einzugehen – denn das habe ich in meinen Beiträgen zu Peter Thiel, Donald Trump und Elon Musk unlängst ausführlich getan – muss an dieser Stelle nochmals festgehalten werden, dass die Plattformökonomie das Ende des freien Internets bedeutet und der vermeintliche Kampf um Meinungsfreiheit auf Konzernmarkplätzen wie Twitter, Facebook oder Instagram nichts weiter ist als Beschäftigungstherapie für Menschen, die nicht verstanden haben, wie das Internet »im Sinne des Erfinders« zu nutzen wäre. Auch, wenn es sich dabei paradoxerweise um die DARPA und damit den militärisch-industriellen Komplex handelt.

Das Internet besteht nicht aus drei Plattformen, fünf Apps und einer Suchmaschine, sondern aus Millionen von Webseiten. Und Social-Media-Portale sind keine Treffpunkte für den offenen Austausch von Meinungen, sondern Waffen. Werkzeuge kognitiver Kriegsführung. Das erkennt man schon daran, dass so viel darüber geredet, geschrieben und nachgedacht wird. Empörungsmanagement eben. Nicht umsonst nahmen all die Big-Tech-Entrepreneure an von Jeffrey Epstein finanzierten Edge-Foundation-Kursen zur Verhaltensökonomie teil.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem die zunehmende Durchdringung des Alltags mit KI, die massiv an Fahrt aufgenommen hat. Schon jetzt die Unart Nummer eins des Jahres 2025 – der Satz: »ich habe dazu mal die KI befragt«. Als könne mancher es kaum erwarten, das Denken endlich vollends auszulagern.

Dass »Grok«, der Intelligenz vortäuschende Digitalassistent von Twitter, mittlerweile tagesaktuelle Zusammenfassungen für jedes Nutzerkonto generiert – also Vorurteile auf Knopfdruck – wird dagegen kaum kritisch hinterfragt. Obwohl diese auf dem Nutzerverhalten basierenden Infotexte nichts anderes darstellen als ein Sozialkreditsystem light. Besucher eines Profils müssen nun nicht mehr selbst prüfen und entscheiden, mit wem sie es zu tun haben und ob sie das auch wollen, sondern können sich auf die nicht selten tendenziöse Einschätzung von Musks KI verlassen.

So geht es reihum. Microsoft hat im Januar 2025 flächendeckend den Copilot für Office-Anwendungen ausgerollt, einen nervigen KI-Assistenten, der sich nicht abschalten und nur mit Mühe loswerden lässt, dafür aber den PC durchleuchtet. Und auch Apple integriert künftig auf allen Geräten generative KI. Nicht zu vergessen die Amazon-App, wo der Kunde nun von »Rufus«, einem weiteren Chatbot, betreut, beziehungsweise belästigt wird. Samsung verkündete am 6. Januar 2025 bereits den passenden Slogan für diese Entwicklungen: »KI für alle – immer und überall«.

Dem ein oder anderen stellt sich anhand der digitalen Einflussnahme auf Arbeit, Informationsgewinnung und -verarbeitung, Wahrnehmung, Berichterstattung und damit auch Realitätserfahrung der Spezies Mensch vielleicht die Frage, ob solche Entwicklungen überhaupt wünschenswert, beziehungsweise gesund sind.

Doch noch während die Frage nach der Sinnhaftigkeit all dessen nach Ausdrucksformen sucht, passiert das Unerwartete: Eine in China entwickelte KI namens DeepSeek kapert den Markt. Die kostenlose Open-Source-Anwendung avanciert binnen kürzester Zeit zur beliebtesten App Amerikas und versetzt die Tech-Branche in Schockstarre. Aktienkurse brechen ein. Mit dem Beginn der fünften Kalenderwoche reduziert sich die Marktkapitalisierung der Tech-Industrie um knapp eine Billion Dollar. Denn DeepSeek ist Open Source, kostenlos und für jedermann nutzbar, in nur zwei Monaten fertiggestellt worden und mit knapp sechs Millionen Dollar Entwicklungskosten deutlich billiger als jedes US-Projekt – leistet aber mindestens genauso viel. Eine Kriegserklärung.

Mit dieser medial aufgebauschten Zäsur ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit, nach den Vor- und Nachteilen von KI für den Homo sapiens und die Gesellschaft passé. Nach DeepSeek stellt sich einzig und allein die Frage, wer diesen Markt künftig dominiert. Die »bösen Chinesen« – oder die »guten Amerikaner«. Ost oder West. Das Wettrüsten kann beginnen. Und genau dieses Zementieren einer vermeintlichen »Alternativlosigkeit« war Sinn und Zweck des DeepSeek-Schocks.

Die neue US-Regierung wird Amerika also nicht von Tiefenstaat befreien. Peter Thiel, Elon Musk, Larry Ellison, Sam Altman, Howard Lutnik, Mark Zuckerberg et al. sind der Tiefenstaat. Sie sind Technokraten, die unter dem Vorwand, wertekonservative Politik zu betreiben, das nächste Narrativ des gesichtslosen Imperiums transgenerationaler Kontrolle vermarkten. Anstelle der Biosicherheitsdoktrin gibt’s jetzt innere Sicherheit. Mit den üblichen Folgen: Weniger Menschlichkeit, mehr Staat, mehr Überwachung und mehr Gewalt.

Ja, es gibt unzählige Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Clubs und Stiftungen, die sich als Agenten der Macht betätigen. Eine »trojanische Herde«. UN, WEF, WWF, Bilderberg Konferenz, Bohemian Grove, Rockefeller Foundation, Club of Rome, Stiftung Mercator, GAVI, Council for Inclusive Capitalism, Bill & Melinda Gates Stiftung, et cetera. Sie beschäftigen Millionen von Menschen und verfügen über Milliardenbudgets. Sie manipulieren, zensieren, instrumentalisieren, fragmentieren und korrumpieren, um die Ziele der subventionierenden Herrschaftszirkel zu unterstützen.

Nichtsdestotrotz ist keine NGO einflussreicher als die heutzutage weder über Mittel und Personal noch Reichweite verfügende Technocracy Inc. – denn ihre Konzepte sind integraler Bestandteil jedes Projekts, jeder Agenda, jeder technologischen, ökonomischen, sozialen und legislativen Entwicklung unserer Zeit.

55 Jahre nach Howard Scotts Tod ist aus dem Papiertiger Technokratie ein bürokratisches Monster geworden, dessen digitale Tentakel sich des organischen Lebens in jedem Winkel der Erde bemächtigen. Wird dieses Ungetüm nicht rechtzeitig aufgehalten, dürfte bis in drei oder vier Generationen kaum noch etwas von der Spezies Homo sapiens übrig sein.